近年、供養の方法が多様化しており、それに伴って骨壺のサイズや種類にもさまざまな選択肢が生まれています。

一見すると似たように見える骨壺ですが、実はサイズ、形状、納骨場所、供養する地域によって選び方が異なります。

そこで、この記事では骨壺のサイズや種類、大きさが異なる理由、さらには選び方のポイントについても解説します。

大切な方を送る大切な選択を後悔しないために、骨壺についての正しい知識を手に入れましょう。

Contents

骨壺とは

故人のご遺骨を納めるための入れ物のことです。

日本では、火葬後にご遺族が骨上げ*を行い、その際にご遺骨を骨壺に入れます。

*骨上げ(こつあげ)…ご遺骨を骨壺に入れる儀式

どんな歴史があるのか?

骨壺の歴史は古代から始まり、風習や死生観の変化とともに変わってきています。

そこで、ここでは大まかな歴史を紹介していきます。

縄文時代~弥生時代

火葬は行われていなかったため、骨壷はまだ存在していません。

古墳時代

この頃から一部で火葬が始まり、ご遺骨を納めるための容器として「骨壷」が登場しました。

当時使用されていたのは素焼きの土器です。

奈良時代以降

仏教の伝来により火葬が貴族や僧侶の間で広まり、この頃から本格的に骨壷が使われ始めました。

装飾や形状にも宗教的な意味合いが込められた骨壺が登場します。

鎌倉~江戸時代

火葬は次第に庶民にも広がり、骨壷も広く使用されるようになりました。

この時期には陶器や磁器製のものが登場し、地域によってさまざまな形や装飾の骨壷が見られるようになります。

明治~現代

火葬が制度化されて公的に認められるようになると、骨壷の使用も一般に定着しました。

素材も多様化し、陶器・磁器・金属製・ガラス製、最近ではエコ素材やモダンデザインのものも登場しています。

このように骨壺は時代と共に進化し、デザインや品質が向上してきています。

骨壺のサイズは一律ではない

骨壺のサイズは一律ではなく、2〜8寸サイズが主流です。

サイズについては、納めるご遺骨の量、地域、風習、納骨場所によって適した大きさが異なります。

また、ご遺骨全部を納める「本骨壺」のほかに、一部のご遺骨を納める「分骨用骨壺」などがあり、それぞれ適したサイズが用意されています。

東日本と西日本で大きさが異なる

東日本と西日本では供養の風習や考え方が異なるため、骨壺のサイズが異なります。

ここでは、それぞれの地域の骨壺サイズや収骨方法を紹介していきます。

東日本

| 一般的なサイズ | 7寸サイズ(直径約21㎝) |

|---|---|

| 収骨方法 | 全収骨(ほぼ全てのご遺骨を骨壺に納める) |

西日本

| 一般的なサイズ | 3~5寸(直径約9~15㎝) |

|---|---|

| 収骨方法 | 部分収骨(喉仏・足・腰などの一部分のご遺骨を骨壺に納める) |

このように、地域によって風習が異なるのは、火葬場の対応の違いやお墓や納骨堂のスペースの違いが影響していると言われています。

骨壺サイズの種類

骨壺のサイズにはいくつか種類があり、それぞれ用途や地域、納骨場所によって異なります。

以下で、骨壺サイズの種類を紹介します。

- ミニ骨壺

- 納骨堂に納める骨壺

- 部分収骨用骨壺

- 全収骨用骨壺

ミニ骨壺:2~3寸(約7~10㎝)

分骨用として使用されることが多い手の平サイズの骨壺です。

手元供養する場合に選ばれることが多く、デザインやカラーバリエーションが豊富という特徴があります。

ペット用として使用されることも多いです。

納骨堂に納める骨壺:納骨スペースによってサイズが異なる

納骨堂に納める際に使用される骨壺です。

納骨堂の収骨スペースに応じた骨壺を使用するため、大きさは施設によって異なります。

納骨堂にご遺骨を納める場合は、事前に納骨スペースについて確認しておきましょう。

部分収骨用骨壺:3~5寸(約10~17㎝)

一部のご遺骨を納める部分収骨用に使われる骨壺です。

喉仏・足・腰など一部分のご遺骨のみを骨壺に収骨します。

西日本を中心とした部分収骨の文化がある地域で用いられることが多いです。

全収骨用骨壺:7寸(約21㎝)

全部のご遺骨を納める部分収骨用に使われる骨壺です。

ほぼ全てのご遺骨と地域によっては灰まで納めることもあります。

東日本を中心とした全収骨の文化がある地域で用いられることが多いです。

骨壺の選び際のポイント

多様なデザインや形状、サイズの中から骨壺を選ぶのは難しいという人も多いのではないでしょうか。

そこで、ここでは選び方を解説していきます。

- 納める場所

- ご遺骨の量

- 購入する場所

- コスト

- 耐久性の高さ

- サイズ

- デザイン

- 形状

- 材質

納める場所

納骨先がどこかによってサイズや材質が変わります。

例えば、納骨堂であれば納める施設のスペースや形状に合わせなければなりません。

また、手元供養として自宅で保管する場合は、サイズやデザインを重視して選ばれることが多いです。

ご遺骨の量

一般的に故人が成人の場合は男性でも女性でもサイズが同じであることが多いです。

しかしご遺骨の量が大きい身長が高い方や赤ちゃんなど子どもの場合は、ご遺骨の量に合わせた骨壺サイズを選びます。

購入する場所

葬儀社・石材店・仏具店・オンラインショップなどで購入可能です。

オンラインショップで購入する場合は、口コミが良くアフターサービスが整っているショップから購入すると質が高い骨壺を購入できることが多いです。

コスト

価格はサイズや品質によって大幅に異なるため、数千円~数万円と幅があります。

一般的に良質で装飾性が高いほど高価になることが多いです。

耐久性の高さ

お墓や屋外に納骨する場合は耐久性が求められます。

高い耐久性を求めるなら磁器製やステンレス製を選ぶのがおすすめです。

サイズ

納める場所のスペースや風習などに応じたサイズを選びましょう。

お墓に納める場合、東日本では7寸、西日本では3~5寸が一般的です。

自宅で手元供養する場合も、保管場所に応じたサイズの物を選びましょう。

デザイン

自宅などで手元供養する場合はインテリアになじむデザイン性が高い物を選ばれることが多いです。

モダンなデザインやカラフルなアイテムも人気があります。

故人のイメージに合わせてデザインを選ぶのもおすすめです。

形状

丸型、四角型、筒形、卵型などさまざまな形のものがあります。

納骨堂やお墓に納める場合は、そのスペースに応じて納めやすい形状を選びましょう。

自宅で手元供養する場合は、安定性、持ち運びやすさ、収納のしやすさなどを重視して選ばれることが多いです。

材質

陶器・磁器・金属・ガラスなどさまざまな材質のアイテムがあります。

陶器や磁器が定番ですが、丈夫な金属製も人気があります。

収納場所やお好みに応じて選びましょう。

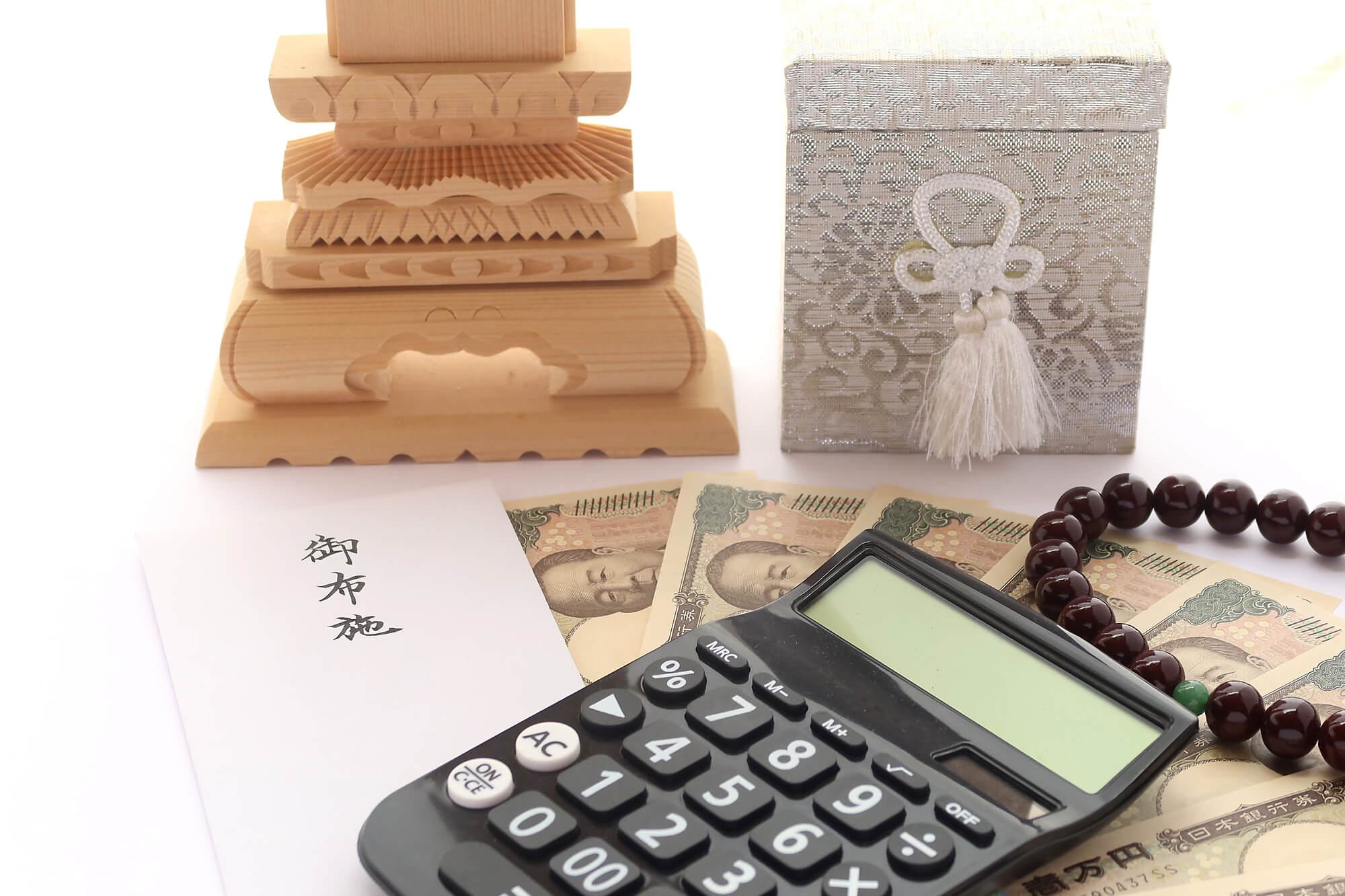

骨壺の費用相場

骨壺にはさまざまな種類があるため、材質や形状やサイズによって費用に大きな幅があります。

ここでは、一般的な費用相場を紹介します。

- ミニ骨壺:数千円~10万円程度

- 一般的なサイズ:7,000円~3万円程度

装飾やデザインが凝っているアイテムは10万円以上することも少なくありません。

ご自身の費用と照らし合わせて適したものを選びましょう。

納骨するための方法

最近は供養方法が多様化し、納骨方法も増えています。

そこで、ここでは納骨するための主な方法を紹介していきます。

- お墓

- 納骨堂

- 樹木葬

- 手元供養

- 散骨

お墓

お墓は、昔から多くの家庭で選ばれてきた日本の伝統的な供養方法です。

墓地に石碑を建て、その下に遺骨を納める納骨室(カロート)があります。

家族代々で使用することが多く、定期的にお参りを行いながら故人を偲びます。

購入には墓地の使用権や墓石代が必要で、維持管理には年間管理費も必要です。

納骨堂

納骨堂は屋内にある施設で、雨天や気候に左右されず快適にお参りできます。

都市部を中心に広がっており、宗派を問わない施設も多く、選びやすさが魅力です。

<納骨堂の種類>

- ロッカータイプ

- 仏壇タイプ

- 自動搬送タイプ

このように様々な種類があり、価格や供養方法に応じて選択できます。

最近は、墓じまい後の供養方法として納骨堂を選ばれることも多いです。

樹木葬

樹木葬は、墓石の代わりに樹木を墓標とする埋葬方法です。

墓石の購入費用が必要ないため費用を抑えられ、後継者がいなくても利用できることから、近年人気が高まっています。

手元供養

手元供養とは、ご遺骨の一部を自宅で保管し、生活の一部として供養する方法です。

ミニ骨壺やペンダント型の容器などに分骨して手元に置くスタイルが多く、故人を身近に感じられる点が特徴です。

遠方に墓参りできない方や、気持ちの整理がつくまで供養を続けたい方に向いています。

散骨

散骨は、遺骨をパウダー状にして自然に還す供養方法です。

海や山、空などに撒くケースが一般的で、「自然に還りたい」という故人の希望を尊重できます。

費用が比較的安く、後継者の負担が少ないのも魅力です。

骨壺を処分する時の方法

墓じまいなどで新しい供養をする際に、骨壺を処分しなければならないことがあります。

しかし、どのように処分すればよいか分からない人も多いのではないでしょうか。

そこで、ここでは骨壺の処分方法を紹介していきます。

- 菩提寺に処分を依頼する

- 専門業者に依頼する

- 燃えないゴミを出す

菩提寺に処分を依頼する

菩提寺があるお墓に納められていた骨壺を処分する場合、事前に菩提寺に相談するのが安心です。

仏教では壺も供養の対象と考えられるため、僧侶に読経してもらった上で処分してもらう方法もあります。

寺院によっては壺の引き取りやお焚き上げに対応している場合もあります。

専門業者に依頼する

遺品整理や仏具の回収を専門に行う業者に依頼する方法もあります。

供養を含めた処分をしてくれる業者もあり、心の負担を減らすことができます。

自分で処分するのは気が引けるという方におすすめの方法です。

燃えないゴミに出す

骨壺に遺骨が入ってない場合は、自治体のルールに従って「燃えないゴミ」として出すことも可能です。

ただし、ご遺族や親族の気持ちに配慮し、処分前に一言声をかけるなどの配慮をするとよいでしょう。

事前に自治体の分別ルールを確認しておきましょう。

骨入れの一般的な流れ

骨入れ(こついれ)とは、火葬後に遺骨を骨壺に収める儀式的で「収骨(しゅうこつ)」とも呼ばれ、日本では大切な葬送の一部として行われています。

地域によって風習や流れが多少異なりますが、ここでは一般的な流れを解説していきます。

- 火葬が終わったことが伝えられる

- 収骨室へ移動する

- ご遺骨を骨壺に入れる(収骨)

- 喉仏(のどぼとけ)を収める

- 蓋を締める

- 遺族が骨壺を持って帰る

1.火葬が終わったことが伝えられる

係員により火葬の終わりと骨入れの準備が整ったことを伝えられます。

2.収骨室へ移動する

遺族や近親者が収骨室に案内されます。

収骨室には骨壺と骨箸(火葬後の骨を拾うための専用の箸)が用意されています。

3.ご遺骨を骨壺に入れる(収骨)

一般的には喪主から順番にご遺骨を二本の箸で挟んで骨壺に入れます。

地域によっては、足から順に上へ向かって骨を入れる(亡くなった人が逆さまにならないように)という習慣もあります。

4.喉仏(のどぼとけ)を収める

喉仏の骨は仏さまのような形に見えることから、特に丁重に骨壺に納められるため、最後に収められることが多いです。

5.蓋を締める

骨壺に蓋をし、白木の箱や布に包んで遺族に引き渡されます。

6.遺族が骨壺を持って帰る

一時的に自宅に安置するか、すぐに納骨する場合はそのままお墓や納骨堂に向かいます。

まとめ

骨壷のサイズにはさまざまな種類があります。

一般的に東日本では7寸、西日本では5寸が主流とされますが、樹木葬や手元供養などを選ぶ場合は小さめの骨壷を選ぶこともあります。

選ぶ際は、納める場所や遺骨の量、デザインや素材にも注目しましょう。

適切なサイズの骨壷を選ぶことは、故人への敬意を示す大切な一歩です。

迷った場合は専門業者や寺院に相談すると安心して選ぶことができるでしょう。