核家族が増えてお墓の継承者が減った今では、墓じまいを行って、永代供養を考える家族が増加しています。

しかし、墓じまい・永代供養にはさまざまな選択肢が用意されており、それぞれ費用も異なります。

今回の記事では、墓じまい後の永代供養の流れと、費用相場についてまとめました。

墓じまいを考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

Contents

墓じまいと永代供養の違いとは

まずは、墓じまいと永代供養の違いについて知っておきましょう。

それぞれの取り組みは関連するものの、別の目的を持っています。

墓じまいは今のお墓を片付けること

墓じまいは文字通り、現在のお墓を片付けることを指します。

お墓から遺骨を取り出して解体・撤去し、更地の状態で管理者に返却することが、墓じまいです。

少子高齢化や核家族化が進んだ今では、お墓の管理が難しいという理由で墓じまいをするご家庭が増えています。

永代供養は永久的に遺骨の管理を依頼すること

永代供養は家族や親族の代わりに、寺院または霊園の管理者に供養を任せることを指します。

永代供養の目的は、納骨+供養であり、一定期間遺骨を単独で安置した後に共同納骨(合祀)になるケースが多いです。

墓じまい後の選択肢の一つが永代供養

墓じまいをしてお墓を近隣に建て直すこともできますが、墓じまい後に永代供養を選択する家族が増えています。

墓じまいと永代供養によって得られるメリットを考えると、今後も墓じまい後の代表的な選択肢として永代供養が定着していくでしょう。

墓じまい後に永代供養をするメリット

墓じまい後に永代供養をするメリットには、次のようなものがあります。

お墓の後継がいなくても故人を供養できる

お墓を維持していても、自分がなかなかお墓参りに行けない状態では、故人を供養する機会がありません。

永代供養では、定期的な読経や合同供養を行なっているため、自分が何もできない状態でも故人をしっかり供養してもらえると考えてください。

お墓の維持費・管理の手間がかからない

お墓の管理のためには、墓地にお金を支払ったり定期的なお墓のメンテナンス費用を用意する必要があります。

さらに、墓掃除(墓石クリーニング)もお墓の管理の一環です。

現代ではこのような理由から、お墓の維持を負担に感じる方が増えています。

永代供養では、契約時に必要な費用を支払うだけで、その後の供養のためのコスト・労力をかけずに済みます。

自分の子供たちに負担を残さずに済む

自分たちの代ではお墓を管理できたとしても、自分の子供や孫も同じとは限りません。

遠方に暮らすケースもある・時代の流れの変化を考えると、自分たちが墓じまいをしておくことで、子孫にお墓を維持する負担を託さずに済むのです。

墓じまい後に永代供養をするデメリット

墓じまい後の永代供養には、メリットのみでなく以下のようなデメリットも存在します。

メリットとデメリットを比較して正しい決断を下してください。

個別に遺骨を安置してもらえる期間に限りがある

永代供養の方法は選択する寺院・霊園により異なりますが、一般的には一定期間まで個別に遺骨を安置してから合祀に移ります。

合祀までの期間は、三回忌・七回忌・三十三回忌・五十回忌などのタイミングが定められているケースが多いです。

安置期間が過ぎた遺骨は合祀され、個別に管理されません。

墓じまい・永代供養の費用がかかる

墓じまい・永代供養には一定のコストがかかります。

後の章で墓じまい・永代供養に必要な費用の相場を紹介しますが、場合によっては数百万円以上の費用が必要になるでしょう。

長期的なお墓の維持費用と比較して、家族に適した方法は何か考えてみてください。

親族や寺院とトラブルが起こる可能性がある

墓じまいのせいで、親族や寺院とトラブルが起こるケースも少なくありません。

墓じまいに抵抗を持つ人もいるため、相手の気持ちを配慮して事前に十分な話し合いが必要だと考えましょう。

また、寺院には段取りを組んでしっかり相談しておくことが大切です。

永代供養前に検討しておくべきポイント

永代供養を考えている方は、以下のポイントを確認しておいてください。

供養する人数・遺骨の数の確認

永代供養の料金は、供養する人数・遺骨の数で決まります。

正しい見積もりを得るためにも、お墓にある遺骨の数を確認しておきましょう。

お墓に眠っているご先祖の人数は、墓誌に記載されています。

遺骨を合祀するまでの期間を決める

次に、永代供養先で遺骨を個別に安置してほしいと考える期間を決めておきます。

多くの寺院や霊園では、合祀までの期間を自分で選択可能です。

合祀に抵抗を感じる家族がいる場合は、なるべく長く個別での安置を依頼すると良いでしょう。

自分は永代供養先に同じお墓に入るのか

自分の将来のことも考えておかなければいけません。

自分が亡くなった後、同じ場所で永代供養してもらうのか・別の方法で供養してもらうのかを決めてください。

永代供養のお墓は利用人数を決めた上で契約するため、自分や家族が故人と同じ永代供養先にするのかどうかを決める必要があるのです。

墓じまい後に永代供養をする流れ

墓じまい後に永代供養をする流れは、以下を参考にしてください。

1.親族や墓地関係者に墓じまい・永代供養の相談をする

最初に、墓じまいについて親族や墓地管理者に相談します。

親族の中に墓じまいに関してネガティブな意見を持つ方がいる場合には、説得に時間がかかるでしょう。

また、お墓の管理者に事前相談をして、檀家を抜ける時に必要な手続きも明らかにしておきます。

2.永代供養先を決定する

墓じまいをした後に永代供養を依頼する霊園・寺院を探します。

現在では非常に多くの種類の永代供養先があることから、自分たち家族に適しているサービスを見つけてください。

必要な費用のみでなく、個別に遺骨を安置してもらえる期間もチェックします。

3.墓じまいに必要な行政手続きを進める

墓じまいでは遺骨を扱うことから、以下の書類が必要です。

- 受け入れ証明書:永代供養先から受け取る

- 埋葬証明書:現在の寺院や霊園から受け取る

- 改葬許可申請書:役所に墓じまいを申請する書類

- 改葬許可証:上記3つの書類を行政機関に提出した後に発行される書類

改装許可証がなければ、墓じまいを実施することはできません。

4.墓じまいの作業を依頼する石材店を探す

墓じまいは石材店に依頼して実施します。

寺院によっては指定の石材店がありますが、自分で探さなければいけないケースも多いです。

複数の業者の見積もりを集めて、金額・作業内容を確認してください。

5.閉眼供養を行う

墓じまい開始前に、閉眼供養というお墓から魂を取り除く法要をします。

閉眼供養後のお墓は魂が入っていない墓石に戻ります。

このような理由から、多くの石材店では閉眼供養をしていないお墓の撤去作業は受け付けていません。

6.お墓を解体・撤去して墓地を管理者に返す

遺骨を取り出して、お墓を解体・撤去した後は更地にして墓地の管理者に返却します。

閉眼供養と墓じまいの作業を、同じ日に実施する必要はないため、スケジュールによっては別日にお墓を解体します。

7.永代供養先に遺骨を納める

お墓から取り出した遺骨を永代供養先に納めます。

長い期間安置されていた遺骨は、一旦洗浄作業が必要になるケースもあります。

代表的な永代供養の種類

永代供養にはさまざまな種類が存在します。

ここでは、代表的な永代供養である樹木葬・納骨堂・合祀墓についてまとめました。

樹木葬

樹木葬は、墓石ではなく樹木や草花をシンボルにしたお墓です。

明るく開放的な雰囲気であり、墓石を用意するコストもかかりません。

納骨堂

遺骨をしまっておくスペースである納骨堂には、室内設置・室外設置・コインロッカーのような形状のものなど、いくつかのパターンがあります。

便利な場所に設置された納骨堂であれば、家族が気軽に手を合わせに来られるでしょう。

合葬墓・合祀墓

合葬墓・合祀墓は、複数の遺骨をまとめて埋葬した大きなお墓です。

多くの場合は慰霊碑が設置され、家族が手を合わせられるようになっています。

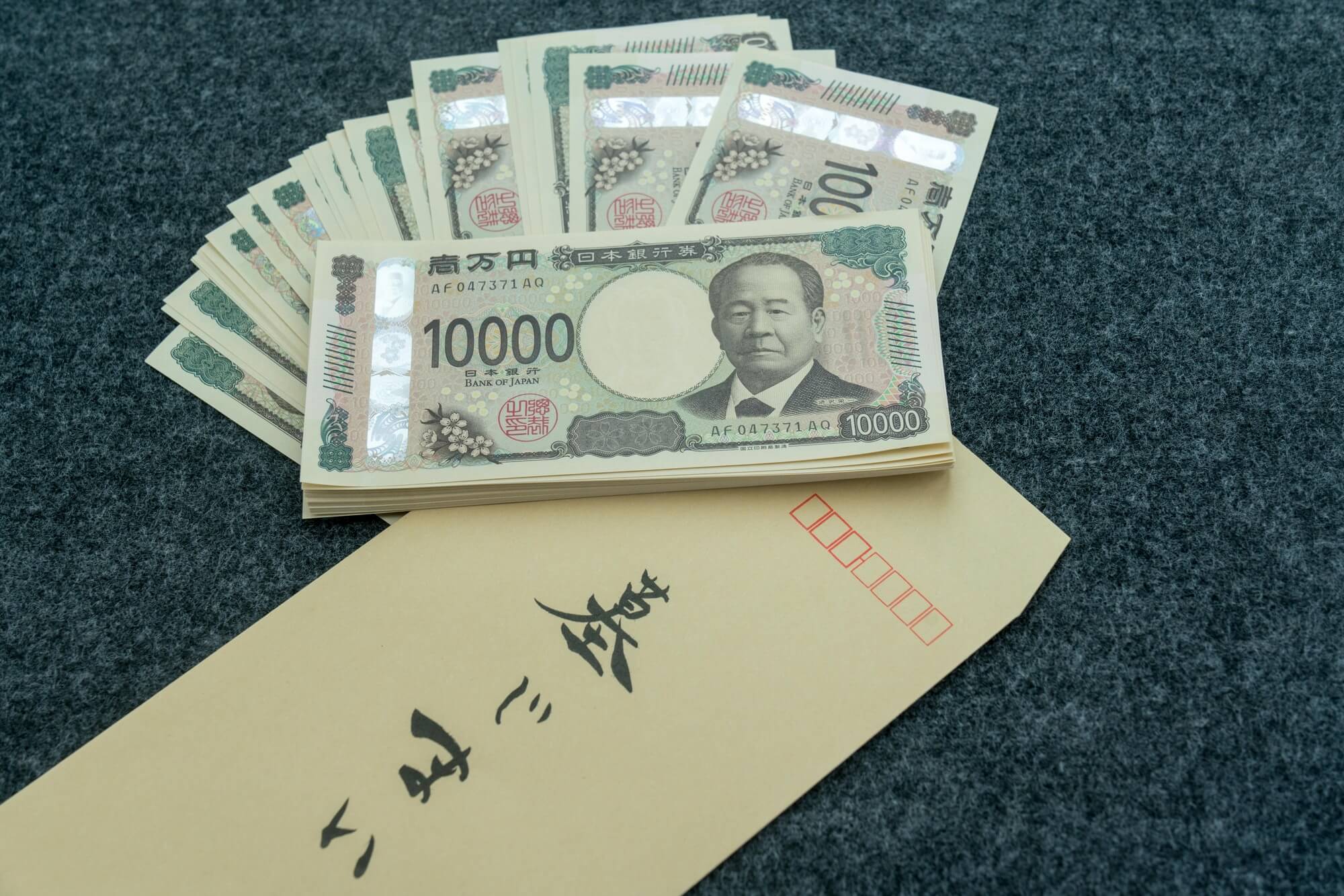

墓じまい・永代供養にかかる費用相場

ここでは、墓じまい・永代供養にかかる費用の相場を説明します。

墓じまい+永代供養にかかる費用や他のコストもまとめて計算し、予算を立ててください。

墓じまいにかかる費用の相場

墓じまいにかかる費用の相場はお墓のサイズによって異なります。

10万円〜50万円だと考えておきましょう。

ただし、お墓に重機が入れるか・作業者が乗り入れられるか・撤去に必要な人員数などにより、墓じまいにかかる費用が変わります。

最低でも10万円〜50万円は必要になると考えておいてください。

永代供養にかかる費用の相場

永代供養にかかる費用の相場は、供養の方法により異なります。

| 永代供養の種類 | 費用相場 | 特徴 |

|---|---|---|

| 樹木葬 | 約70万円 | 樹木・草花を使用した爽やかで明るい雰囲気のお墓 |

| 納骨堂 | 約84万円 | お墓の代わりに遺骨を保管するスペースを用意 |

| 合葬墓・合祀墓 | 約3万円〜30万円 | 複数の人と遺骨をまとめて埋葬する |

また、樹木葬・納骨堂の場合は遺骨を個別に安置する期間の長さによって必要な費用が変わります。

お布施・檀家を抜けるためにかかる費用の相場

墓じまいの際に依頼する閉眼供養のお布施は、3万円〜5万円が相場だと考えられています。

しかし、寺院との関係や地域特有のルールが存在するケースもあるため、事前に親族と話し合っておいてください。

また、檀家料は檀家を辞める時に請求される費用です。

相場は10万円〜20万円であるものの、長くお世話になった場合は「気持ち」を支払う方が多いようです。

行政手続きにかかる費用

墓じまい・永代供養の手続きには改装許可証などの書類を用意する必要があります。

書類の発行にかかる費用は状況によって異なるものの、無料〜数千円程度だと考えておいてください。

墓じまいの費用が払えない時にはどうする?

お墓のサイズが大きい・お墓の立地に問題があるなどの理由で、墓じまいの費用が膨大な額になってしまうケースもあります。

まとまったお金が用意できずに困っている方は、地方自治体に相談してみましょう。

墓じまいに関する補助金を用意している地方自治体もあります。

【合わせて読みたい記事】

墓じまいと永代供養をする時の注意点

墓じまいと永代供養をする時には、次の注意点を理解しておきましょう。

必ず事前に親族の理解を得る

親族の理解を得られない状態で墓じまいをすると、後から親族間トラブルが起こる可能性があります。

お墓は管理者のみでなく親族全員にとって大切な場所です。

墓じまい後の供養方法も含めて、親族としっかり話し合いをした上で墓じまいを決めてください。

離壇について寺院と話し合いを済ませておく

お墓が寺院にある場合には、お寺の住職と檀家を辞める離檀についての話し合いが必要です。

相談がない・不義理な伝え方をして、高額な檀家料を請求されるケースもあります。

寺院には誠意を持った対応をするべきでしょう。

一度合祀した遺骨は取り出せない

永代供養で合葬墓・合祀墓を希望する場合は、合祀した遺骨を2度と取り出せないことを知っておいてください。

合祀では一つのお墓に不特定多数の遺骨をまとめて埋葬・供養します。

そのため、一度合祀された遺骨を再度個別に分けることは不可能です。

親族との話し合いでは、合祀の有無・合祀までの期間も話し合っておきましょう。

「永代供養は罰当たり」という考えはおかしい?

墓じまいや永代供養にネガティブな感情を持つ方の中には、「永代供養は罰当たり」「永代供養は祟られる」だと考える方がいます。

永代供養は新しい供養方法ではありますが、本来仏教には「故人は死後の世界で仏様になる」という教えがあり、現世の人々を祟るようなことはないのです。

また、誰も管理できなくなったお墓は無縁仏になってしまうため、長期的に先祖を供養してもらう手段として永代供養が存在すると考えましょう。

墓じまい後の永代供養以外の供養方法とは

墓じまい後の供養方法には、永代供養以外の選択肢も存在します。

ここでは、墓じまい後の選択肢についてご紹介します。

手元供養

手元供養では、文字通り自宅など手元に遺骨を置いて供養します。

故人を身近に感じられるというメリットがあり、いつでも手を合わせられるでしょう。

ただし、複数の遺骨の供養方法としては現実的ではなく、自分が亡くなった後に親族や子供たちの負担が重くなる可能性が高いです。

また、手元供養には遺骨全てではなく一部の遺骨をアクセサリーや置物として、手元に残す手段もあります。

海洋散骨

海洋散骨は代表的な散骨方法であり、遺骨を粉状にしてから海に撒いて供養します。

海洋散骨専門の業者に依頼をすれば、船のチャーターや遺骨の扱いも任せられるでしょう。

自然が好きだった方・死後は自然に還りたいと考えている方から、人気を集めている供養の方法です。

別のお墓を建てる

遠方のお墓の管理に負担を感じていた方が、近隣にお墓をお引越しするパターンもあります。

この場合はお墓の維持コスト・労力が継続してかかりますが、墓参りの手間を減らせるでしょう。

墓じまい・永代供養後の位牌の扱いとは?

位牌には故人の戒名・俗名・没年月日・享年などが刻まれています。

位牌は故人がこの世に来る時の依代だと考えられているため、本位牌作成後には開眼法要で故人の魂と位牌を結びつけるのです。

このような重要な役割を果たす位牌は、墓じまい後にどう扱えば良いのでしょうか?

自宅で管理する

墓じまいをしても、位牌を手元に残して構いません。

ただし、後継ぎがいない方は、自分が元気なうちに位牌の供養方法を考えておくべきでしょう。

一時的にお寺に預ける

位牌の処分を決断できない・家に位牌を置く場所がないという方は、一定期間お寺に位牌を預けるという手段もあります。

お世話になっているお寺がある方は、住職に相談してみてください。

位牌の預け入れには、年間で1万円〜3万円の費用がかかります。

遺骨と一緒に永代供養してもらう

永代供養を依頼した霊園や寺院に、位牌の永代供養もお願いすることも可能です。

位牌の永代供養のみに対応しているお寺もあるため、探してみると良いでしょう。

一般的には、永代供養で遺骨を個別に安置している間は、位牌もそのまま残されるケースが多いです。

位牌の永代供養に必要な費用は1名分で5万円〜50万円です。

位牌をお寺でお焚き上げしてもらう

お寺や神社で祭祀の道具を焼却することを「お焚き上げ」と言います。

位牌はお寺にお焚き上げを依頼すれば、焼却のみでなく供養も行ってもらえるのです。

お焚き上げは、1名分1万円〜5万円で依頼できるケースが多いです。

墓じまいで起こりやすいトラブルの例

墓じまいは慎重に進めなければ、トラブルが起こりやすい取り組みである事実を知っておくべきです。

最後に、墓じまいで発生しやすいトラブルの例を紹介します。

お寺とのトラブル

お寺は檀家が離檀することで、お布施・お墓の管理費が手に入らなくなります。

そのため、離檀の話し合いがうまくいかずに数百万円もの離檀料を請求されるケースもあるのです。

高額な離檀料を請求された場合は、司法書士・弁護士またはお寺の宗派の総本山に相談してください。

ただし、お墓を建てた時に取り交わした契約書が存在するケースでは、契約書に記載された離檀料を支払わなければいけません。

石材店とのトラブル

墓じまいに必要な費用は、石材店により異なります。

寺院から特別な指定がない限りは、複数の石材店から相見積もりをとり、納得できる費用の店舗を見つけてください。

石材店を一店舗に絞ると、相場以上のコストを請求される可能性があります。

親族間の費用に関係するトラブル

親族の同意のもとで墓じまいをする場合でも、費用負担の件でトラブルが起こるケースが多いです。

墓じまいは祭祀継承者のみが手続きを進められますが、高額な費用を負担しきれない時には、親族間で話し合いが必要になります。

墓じまいに関して親族から了承を得る前には、墓じまいと永代供養の総額コストも事前に把握し、必要な場合は費用負担の相談も進めるべきでしょう。

まとめ

墓じまいと永代供養の流れや必要な費用の相場について説明しました。

墓じまい・永代供養には多くの費用がかかりますが、今後お墓の管理・維持にかかる費用と労力の両方を抑えられるというメリットが存在します。

また、子孫にお墓を管理する負担を引き継がずに済むのです。

現段階のメリット・デメリットのみでなく、将来も見据えた上で適切な判断ができるようにしてください。